2022. 8. 16. 13:02ㆍ불교(당신이 주인님입니다)/불교학개론

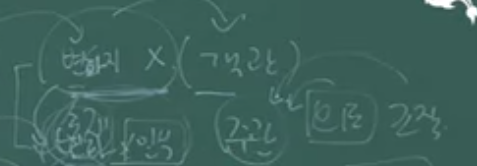

현상계의 구성요소인 법의 체계는 어떠한 것인가? [원빈스님의 불교학개론 14강]

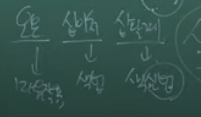

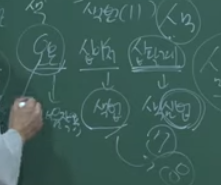

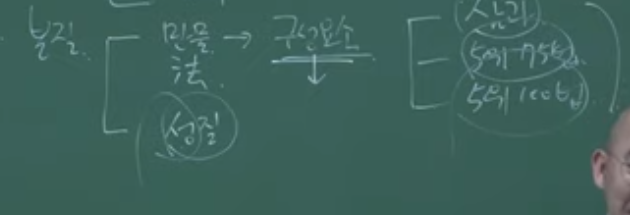

▣ 부파(部派)불교 - 오위칠십오법(五位七十五法)=일체법의 체계를 만듬

| 色 (색) (11) | 眼(안)ㆍ耳(이)ㆍ鼻(비)ㆍ舌(설)ㆍ身(신)[五根(오근)], 色(색)ㆍ聲(성)ㆍ香(향)ㆍ味(미)ㆍ觸(촉)[五對境(오대경)], 無表色(무표색) | |

| 心 (심) (1) | 六識(육식) | |

| 心所 (심소) (46) |

大地法 (대지법) (10) |

受(수)ㆍ想(상)ㆍ思(사)ㆍ觸(촉)ㆍ欲(욕)ㆍ慧(혜)ㆍ念(념)ㆍ作意(작의)ㆍ勝解(승해)ㆍ三摩地(삼마지) |

| 大善地法 (대선지법) (10) |

信(신)ㆍ不放逸(불방일)ㆍ輕安(경안)ㆍ捨(사)ㆍ慚(참)ㆍ愧(괴)ㆍ無貪(무탐)ㆍ無瞋(무진)ㆍ不害(불해)ㆍ勤(근) | |

| 大煩惱地法 (대번뇌지법) (6) |

癡(치)ㆍ放逸(방일)ㆍ懈怠(해태)ㆍ不信(불신)ㆍ惛沈(혼침)ㆍ掉擧(도거) | |

| 大不善地法 (대불선지법) (2) |

無慚(무참)ㆍ無愧(무괴) | |

| 小煩惱地法 (소번뇌지법)(10) |

忿(분)ㆍ覆(복)ㆍ慳(간)ㆍ嫉(질)ㆍ惱(뇌)ㆍ害(해)ㆍ恨(한)ㆍ諂(첨)ㆍ誑(광)ㆍ憍(교) | |

| 不定地法 (불정지법)(8) |

尋(심)ㆍ伺(사)ㆍ睡眠(수면)ㆍ惡作(악작)ㆍ貪(탐)ㆍ瞋(진)ㆍ慢(만)ㆍ疑(의) | |

| 心不相應行法 (심불상응행법) (14) |

得(득)ㆍ非得(비득)ㆍ衆同分(중동분)ㆍ無想(무상)ㆍ無想定(무상정)ㆍ滅盡定(멸진정)ㆍ命根(명근)ㆍ生(생)ㆍ住(주)ㆍ異(이)ㆍ滅(멸)ㆍ名身(명신)ㆍ句身(구신)ㆍ文身(문신) | |

| 無爲法 (무위법) (3) | 虛空(허공)ㆍ擇滅(택멸)ㆍ非擇滅(비택멸) | |

▣ 유식불교(唯識佛敎) - 오위백법(五位百法)

| 心(심) (8) | 眼(안)ㆍ耳(이)ㆍ鼻(비)ㆍ舌(설)ㆍ身(신)ㆍ意(의)[前六識(전육식)], 末那識(말나식)ㆍ阿賴耶識(아뢰야식) | |

| 心所 (심소) (51) |

遍行(편행) (5) | 作意(작의)ㆍ觸(촉)ㆍ受(수)ㆍ想(상)ㆍ思(사) |

| 別境(별경) (5) | 欲(욕)ㆍ勝解(승해)ㆍ念(념)ㆍ定(정)ㆍ慧(혜) | |

| 善(선) (11) |

信(신)ㆍ慚(참)ㆍ愧(괴)ㆍ無貪(무탐)ㆍ無瞋(무진)ㆍ無癡(무치)ㆍ勤(근)ㆍ輕安(경안)ㆍ不放逸(불방일)ㆍ行捨(행사)ㆍ不害(불해) | |

| 煩惱(번뇌) (6) | 貪(탐)ㆍ瞋(진)ㆍ癡(치)ㆍ慢(만)ㆍ疑(의)ㆍ惡見(악견) | |

| 隨煩惱 (수번뇌) (20) |

忿(분)ㆍ恨(한)ㆍ覆(복)ㆍ惱(뇌)ㆍ嫉(질)ㆍ慳(간)ㆍ誑(광)ㆍ諂(첨)ㆍ害(해)ㆍ憍(교)ㆍ無慚(무참)ㆍ無愧(무괴)ㆍ掉擧(도거)ㆍ惽沈(혼침)ㆍ不信(불신)ㆍ懈怠(해태)ㆍ放逸(방일)ㆍ失念(실념)ㆍ散亂(산란)ㆍ不正知(부정지) | |

| 不定(부정) (4) | 悔(회)ㆍ睡眠(수면)ㆍ尋(심)ㆍ伺(사) | |

| 色(색) (11) | 眼(안)ㆍ耳(이)ㆍ鼻(비)ㆍ舌(설)ㆍ身(신)[五根(오근)], 色(색)ㆍ聲(성)ㆍ香(향)ㆍ味(미)ㆍ觸(촉)[五對境(오대경)], 法處所攝色(법처소섭색) | |

| 不相應行 (불상응행) (24) |

得(득)ㆍ命根(명근)ㆍ衆同分(중동분)ㆍ異生性(이생성)ㆍ無想定(무상정)ㆍ滅盡定(멸진정)ㆍ無想報(무상보)ㆍ名身(명신)ㆍ句身(구신)ㆍ文身(문신)ㆍ生(생)ㆍ老(노)ㆍ住(주)ㆍ無常(무상)ㆍ流轉(유전)ㆍ定異(정이)ㆍ相應(상응)ㆍ勢速(세속)ㆍ次第(차제)ㆍ方(방)ㆍ時(시)ㆍ數(수)ㆍ和合性(화합성)ㆍ不和合性(불화합성) | |

| 無爲(무위) (6) |

虛空(허공)ㆍ擇滅(택멸)ㆍ非擇滅(비택멸)ㆍ不動滅(부동멸)ㆍ想受滅(상수멸)ㆍ眞如(진여) | |

펼쳐진 법상의 근원이 법성=아뢰야식=성유식론

구사론8년

성유식론3년

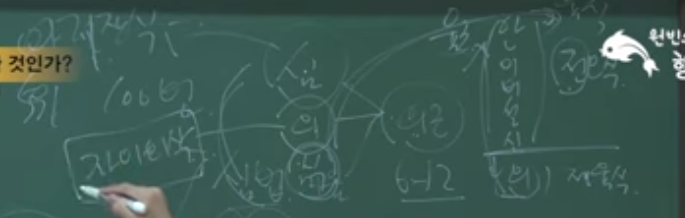

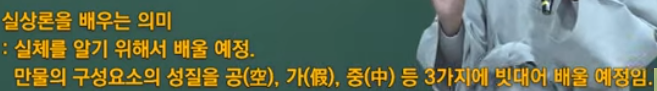

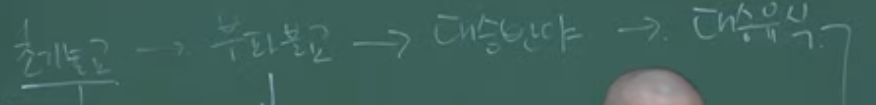

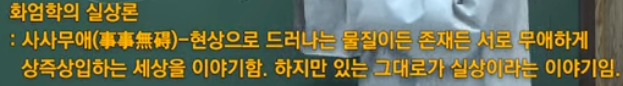

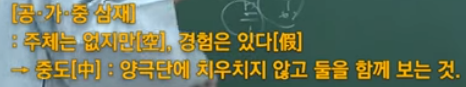

불교 교리 발달사에 따른 실상론의 변천 [원빈스님의 불교학개론 15강]

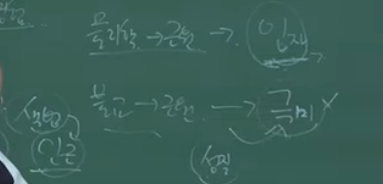

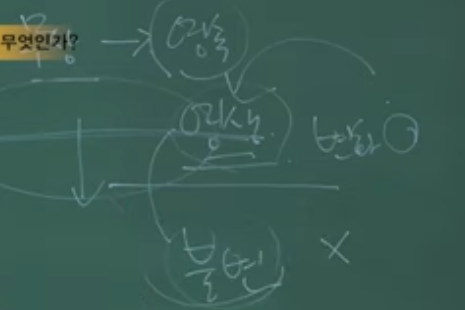

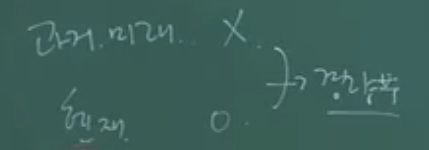

1.설일체 유뷰의 삼세실유에서 과거와 미래는 없지만 현재는 있다는 학파

2. 과거와 마래는 없다 현재는 있는 것과 없는 것으로 나뉜다는 학파

3. 전부 실체 없다는 학파

중론주장자들하고 논쟁하면 진다- 본인의 주장도 허상이라 전제하고 너의 주장도 허상이다 공격

인도는 유공중도 논하지만

중국은 관법의 수행론-제법실상 자체가 관법의 주제

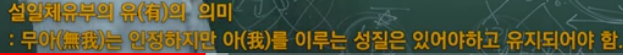

설일체유뷰의 본의는 아공의 체계화이지만 있다라는 단어를 사용해 헷갈리게 만듬

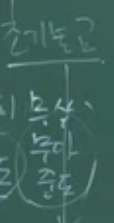

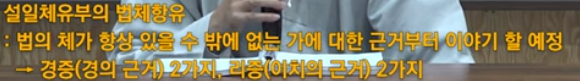

부파불교 설일체유부에서 있다고 하는 것은 무엇인가? [원빈스님의 불교학개론 16강]

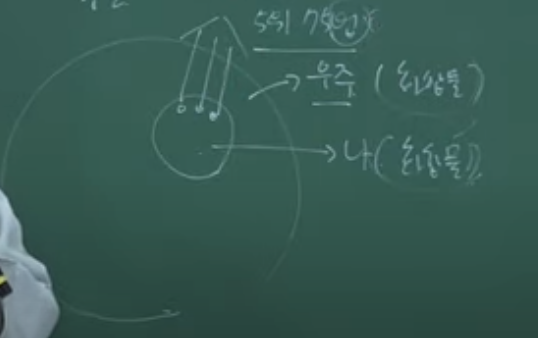

마음이 생하려면 근과 경이 있어야(소프트웨어와 하드웨어)한다는 설일체유부의 주장

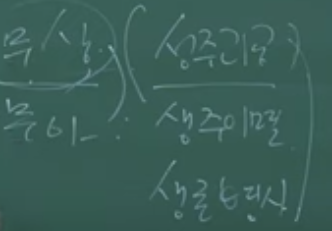

5위75법 쪼개지만 성질 잃지 않는 법위내에서=>법

안근의 성질-부진근(눈알,시신경), 승의근(실제로 보는 힘)-보는 힘은 최소한 있어야

경험이 발생하려면 근거 잇어야

인과연기 있으려면 근거 있어야

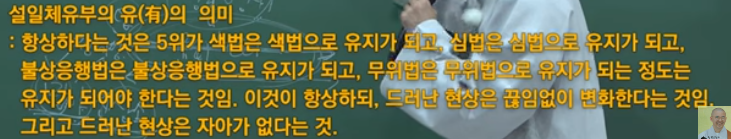

법은 유지하되 드러난 현상은 변화한다

변화하고 의존적(연기적)이지만 있다

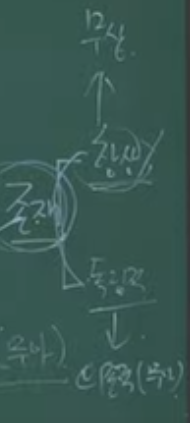

삼세실유는 법체항유를 이야기위해 다라온 것

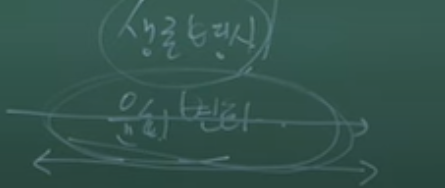

시간은 법을 의존해서 인식된다(이멸,현현,미생)

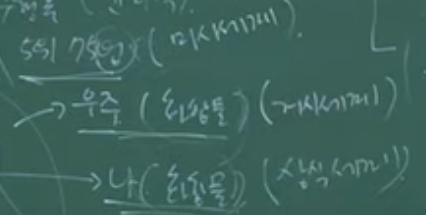

영사기(감각기관)와 필름(기록)-다중우주론(홀로그램)-세상을 바라보는 틀, 바라보는 모델=세계관

법체항유는 무상,무아, 아공열반을 이야기하고 싶은 것 논리모델

후대 밝힌 논리적 헛점-아공법유라는 한계가 있었다

책상은 5온 가지고 나라고 주장하지 않지만 사람은 나라고 주장한다

5온이지 자아는 없다-아공=싯다르나는 여기까지-아라한

법체가 드러나면 그건 인정해주지만 보이지도않고고 느껴지지도 않는 걸 있다고 주장하느냐

화합물의 중첩 -최소한의 화합물만 인정하지만 고차화합물다른거는 인정하지 않겠다

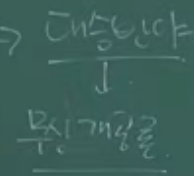

대승 금감경의 논리는 일체개공=모든 개념은 허구라는 논리

아공법유-부파불교 아공법공으로 발전

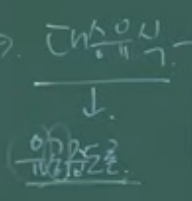

성징ㄹ유지 종자는 전승-성유식론(정보)-반쪽 짜리 대승으로 평가

참조-부파불교학개론

목표는 일념삼천관 수행

'불교(당신이 주인님입니다) > 불교학개론' 카테고리의 다른 글

| 원빈스님의 불교학개론 20~22강 (0) | 2022.08.20 |

|---|---|

| 원빈스님의 불교학개론 17~19강 (0) | 2022.08.17 |

| 원빈스님의 불교학개론 11~13강 (0) | 2022.08.15 |

| 원빈스님의 불교학개론 8~10강 (0) | 2022.08.14 |

| 원빈스님의 불교학개론 5~7강 (0) | 2022.08.14 |